株式会社ティーケーピー

ソアスクのサービス資料を

ダウンロードいただけます。

Salesforceでの販売管理を含めたプロセスの一元化により顧客体験と売上の向上を実現

会社を成長に導く新たな文化を創造したDX推進

遊休資産の利活用を促進する「空間再生流通事業」を手がける株式会社ティーケーピー。広く知られる貸し会議室事業をはじめとして、宿泊研修施設やケータリングサービス、事務局運営を含めたイベント企画など、イベントを成功に導き当日をよりよく過ごしてもらうためのトータルサービスを提供している。同社はより質の高いサービス提供を目指して、全社的なDX推進プロジェクト「TKPイノベーションロードマップ」に取り組む中でソアスクを導入。事業拡大と企業の成長を支えるDXプロジェクトの中でソアスクがどのように役立てられているのかを、DX推進とデジタルマーケティングを統括するマーケティング部の山根氏に伺った。

- 【課題】事業の拡大に比例する「高コスト体質」 未曾有の事態で対応が急務に

- 【選定】掲げるロードマップのいち早い実現を重視した製品選定

- 【運用・評価】ビジネスKPIを中心とした新たな社内文化が、売上高120%達成の後押しに

- 【今後】顧客体験を刷新するツールの導入でさらなるDX推進を

【課題】事業の拡大に比例する「高コスト体質」 未曽有の事態で対応が急務に

会議室やイベントスペースの貸し出しやそれらにかかわる企画運営など、遊休資産をプロデュースする「空間再生流通事業」を手がけるTKPは、国内外に237施設を展開。コロナ禍を経た2023年には拠点を大幅増、面積にして一万坪の出店を果たしている。

「"空間再生流通"とは、ひとことで言うと企業が保有する遊休資産の利活用です。現在当社は面積にして14万坪程度の空間をプロデュースしています。皆さんに広く認知していただいている会議室としてだけでなく、例えばイベントスペースや記者会見会場、レンタルオフィスとしてご利用いただくケースもあります。そこに付随して発生するケータリングやイベント事務局運営を含むイベントプロデュースなどの周辺サービスにも幅広く対応しています。」(山根氏)

不動産というハードに周辺サービスというソフトを組み合わせて提供し、付加価値の高い空間としてプロデュースするTKP。利用者側のニーズに幅広く対応したサービス提供で業績を伸ばした同社は、2017年に東証マザーズに上場した。事業が拡大し引き合いもますます高まる中、事業の拡大に伴う改革の必要性を認識したという。

「当社のサービスは50名〜100名規模の会議室がメインであることから、空室状況は公開していませんでした。問い合わせ対応からはじまり、ほぼすべての予約受付をスタッフが手作業で行う形です。事業が拡大するということはこの手続き業務が増えるということ。つまり、人海戦術でビジネスを拡大し続けていました。しかし、このビジネススタイルは事業が拡大成長するに比例して人員を抱えなければならず、必然的に高コスト体質になります。上場したことで株主からも大きな課題として認識され、ITを活用した業務効率化への取り組みを求められました。この課題が喫緊のものとなったのがコロナ禍でした。」(山根氏)

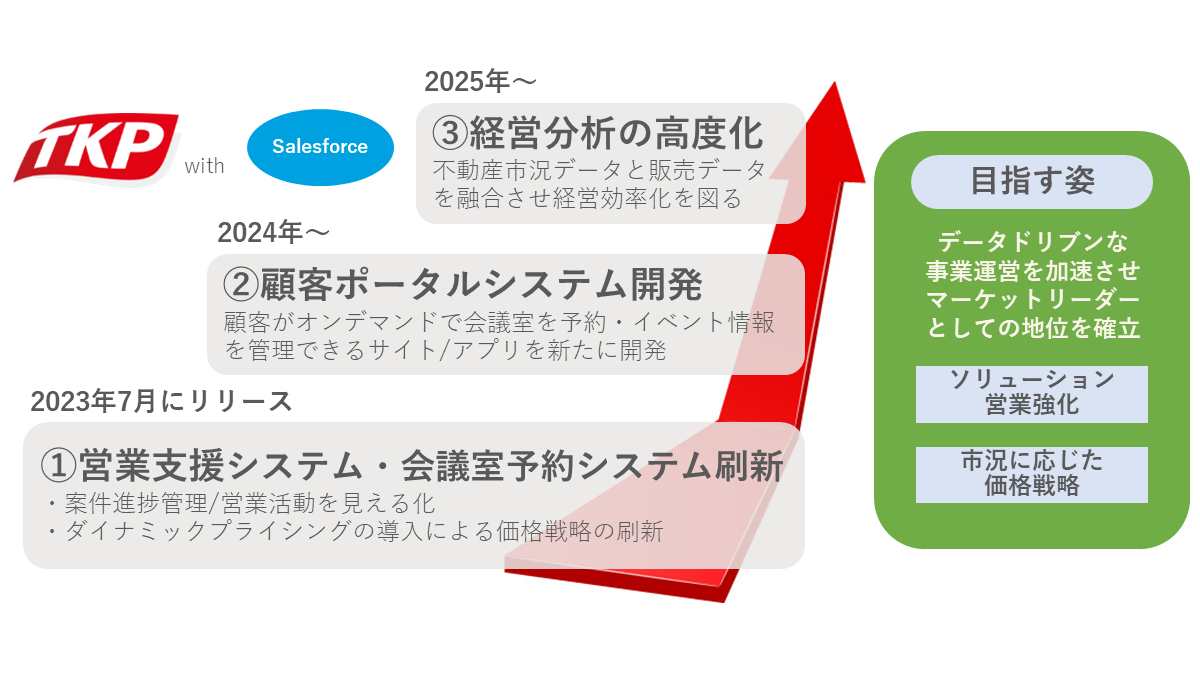

2020年に世界を襲った未曽有のコロナ禍は、同社にも大きな影響を与えた。非対面・非接触が大前提となったコロナ禍は、オンサイトでの利用が前提である同社のサービスは低迷。多くのサービスがそうであったように、初の赤字決算を経験することになったのだ。いつまで続くかわからないコロナ禍中で、ビジネススタイルの改革は会社の存続にも関わる、文字通り喫緊の課題となった。プロジェクトを立ち上げた山根氏は、まず会社の基幹システムともいえる『予約管理システム』のリニューアルを検討に着手したという。これを軸として連動するシステムの投資計画をまとめたのが、現在全社的なプロジェクトとして取り組んでいる『TKPイノベーションロードマップ』だ。

「このロードマップは大きく分けて3つのフェーズで構成されています。第1フェーズは予約管理システムのリプレイス。これは2020年に着手し、2023年7月にローンチしました。第2フェーズはセルフサービス型の顧客ポータルサイトの開発です。お客様のマイページを作って、予約から開催するイベント情報の管理、精算までをできるようにします。お客様と業務プロセスをシェアすることで、人的資源を、付加価値を高める新たなサービス開発などに充てることが可能になる。つまり人海戦術からの脱却と顧客の利便性向上の実現です。」(山根氏)

そして最後のフェーズは経営分析の高度化だ。不動産市況のデータとTKPの取引データ(顧客ニーズ)を分析することで、より成約につながる仕入れを実現。仕入れ側の戦略を高度化することで、事業運営の高度化を図ろうとしている。人的リソースが連動するビジネスモデルをデジタル化し、データ=情報資産の入口としても機能させる。収集した情報資産を分析し事業運営に反映するというビジョンだ。

【選定】掲げるロードマップのいち早い実現を重視した製品選定

「システム刷新においては経営陣からスピード感を求められていたため、1からスクラッチで開発するのではなくパッケージ製品の導入を前提とし業務改革を並行して進めることにしました。その段階で、会議室予約や営業支援機能はSalesforce基盤で開発することに決まっていましたが、販売管理機能をどのように実装するかという点が決まっていなかったんです。オプロやソアスクを知ったのはその頃でした」(山根氏)

Salesforceと連携させるパッケージ製品を模索する中でソアスクを知っていただいたとのことだが、導入の決め手は何だったのだろうか。

「当初はハイスペックな会計管理システムをSalesforce連携させようとしていましたが、コスト面で折り合いがつきませんでした。そこで、ゼロベースに立ち戻ってSalesforce自体の機能を拡張することに考え方をシフトしたんです。このプランならロードマップをスピード感もって進められると思い、ソアスクの導入を決めました。」(山根氏)

【運用・評価】ビジネスKPIを中心とした新たな社内文化が、売上高120%達成の後押しに

ソアスクは、2つの業務に活用されている。1つ目は販売管理業務だ。ユーザー自らが操作するセルフサービス型の顧客ポータルでは、受発注の処理を自動化することが必須条件だった。予約金額、請求金額、入金後の消し込みをソアスクで行い、予約(受注)から請求支払いまでを自動で一元管理している。2つ目は見積書や請求書などの帳票業務だ。これまで人手を費やしていた業務を自動化。インボイス制度にも対応している。山根氏は、運用についてもスムーズに行えるよう準備期間を設けたと話す。

「Salesforceは、予約管理・営業支援・販売管理の各システムの方針が決まったタイミングで導入していました。そこで、基幹システムのリリースにあたっては、予約管理機能に先んじて営業支援機能をリリース。最初の情報を入力する営業部門に慣れてもらう準備期間を設けました。インプット担当の営業がアレルギーを起こしてしまうと、後続工程である施設スタッフなどサービス部門の業務生産性や情報資産のクオリティに関わります。実運用までに慣れてもらうことが一番だと考えました。」(山根氏)

その後、2022年7月にソアスクをはじめとする業務アプリをリリース。Salesforceも営業支援システムから予約管理システムまで拡張したが、リリースの3か月後には商談件数が23,000件を超えた。山根氏は、今回ソアスクをはじめとするシステムを絡めた業務改善を行ったことで大きく4つの変化があったと感じているという。

「1つ目は社員が使う言葉が変化したことです。これまでは売上至上主義というのでしょうか、数字がすべてみたいなところがありビジネスにおけるKPI管理はなかなか浸透しませんでした。システムで入口(受注)からゴール(入金)までが見えるようになってからは、各フェーズのKPIで話をする文化ができつつあると思います。2つ目は会議の内容が変わったこと。これまでは会議に使う資料の準備に時間を取られ、そのデータも方々で管理しているものを集約するのでその精査も必要でした。今はシステムで一元管理しているデータをダッシュボードで簡単に集計できるため、資料作成工数はほとんど必要なくなりました。過去の取り組みから現状把握に終始した会議が、未来志向の会話にシフトしたのは非常に大きなことだと感じています。」(山根氏)

そして3つ目は部門間の連携がスムーズになったことだという。同社のサービスは、案件によっては営業や施設運営だけでなくケータリングやイベント運営などの周辺サービスの部門も関係する。商談から見積り、入金までを関係する部署すべてが同じ粒度の情報を見ることができるため、共通認識の下で業務改善に取り組むことができるようになったのだ。

「お客様から予約をいただいてスペースを提供するという我々のサービスは、いわば『未来の機会』を販売しているわけです。受注と同時に商品がやり取りされるサービスと違って、予約を確実にするための期日管理が非常に重要になる。例えば仮予約の状態で長期的に滞留し最終的に取り消されることが頻発したら、それは当社にとっては大きな損失につながります。システムで受注案件の状況が可視化されるようになり、そうした受注に結び付きづらい案件をどうしたら成約できるかなどの発展的な議論が可能になりました。」(山根氏)

さらに「これは私の業務における変化なのですが」と、4つ目について語っていただいた。

「マーケティング業務においても大きな成果を上げています。我々が行うマーケティング施策ごとに集客-受注-精算までのデータを追えるため、戦略立案に反映することができるようになりました。その結果、広告からの獲得単価は1/2に、SEOによる自然流入からのリーチは倍以上に改善されています。」(山根氏)

こうした数々の効果はしっかりと業績にも反映されている。同社の2023年度第3四半期(6月―8月)の売上高は前年同期比で約120%を達成した。

【今後】顧客体験を刷新するツールの導入でさらなるDX推進を

今後については、有形商材のサブスクリプションにも対応した『モノスク』の各機能に期待を寄せているという。

「DX推進のゴールは単なるデジタル化ではなく、『顧客体験の刷新による事業成長の加速』です。当社では申し込みプロセスの簡略化を目的にオプロの『カミレス』の導入を決定、2024年のリリースを目指してプロジェクトを進めています。こうしたDXを支援するツールを導入することで、お客様には利便性向上、社員には業務効率化と受注業務のガバナンス向上という環境を提供できると考えています。」(山根氏)

「オプロの各ソリューションには、Salesforceの標準機能を補完する細やかな機能がある。もっと使いこなすことで我々が掲げているロードマップの推進やさらなる発展につなげられると思っている」という嬉しいお言葉をいただいた。