2021年05月24日 公開

ソフトバンクが挑む社会変革DXを支えるサブスクリプションモデル

今回は、日本を代表する大手通信事業者であるソフトバンク株式会社の西村賢一氏にお話を伺います。

※本インタビューは2021年2月に実施されたものです。

目次

企業パートナーとの共創

-

-

オプロ

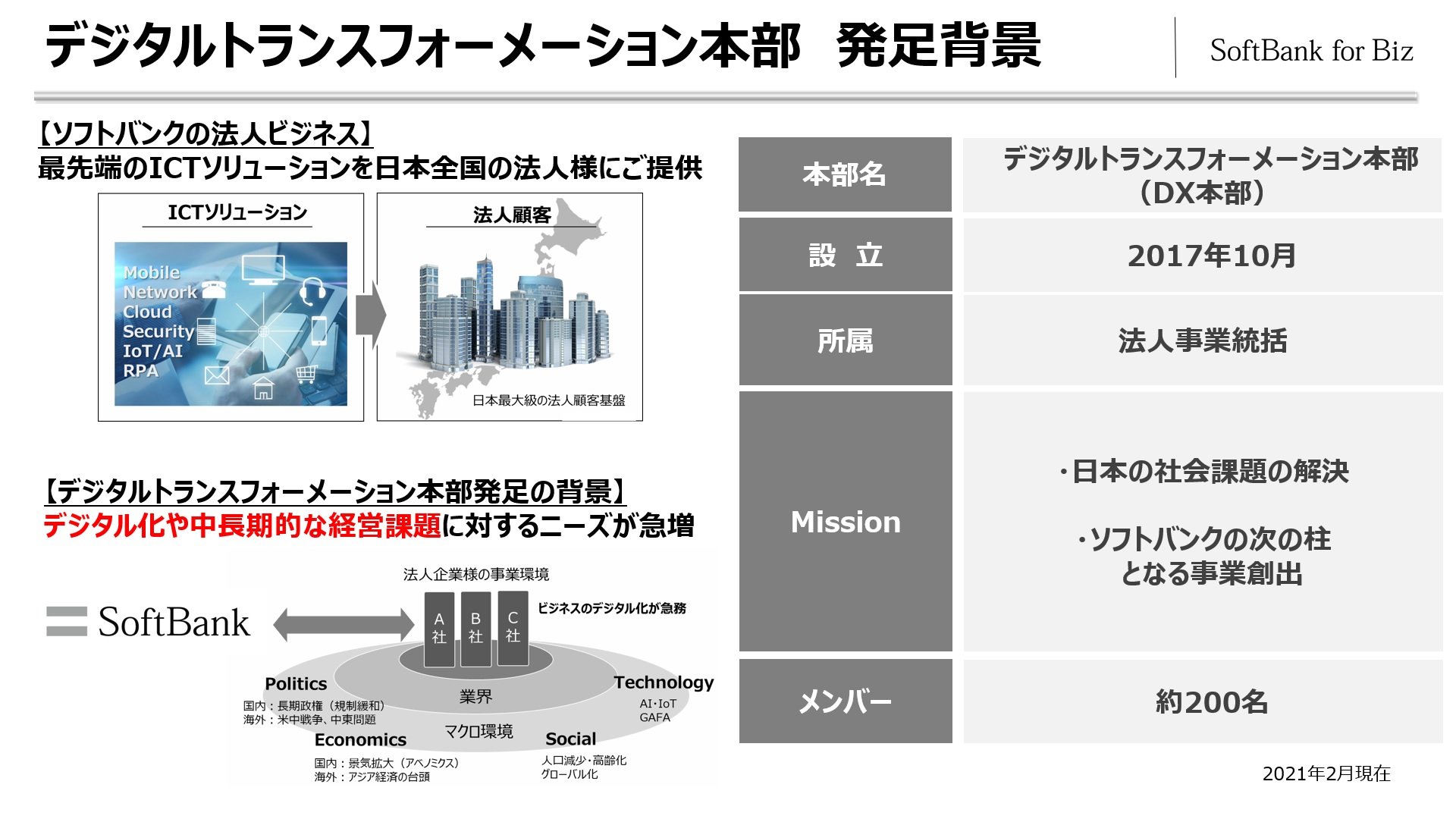

オプロ - デジタルトランスフォーメーション本部(以下、DX本部)は、2017年に立ち上げられてもう4年目ですね。

-

西村氏

西村氏 - そうですね。DX本部の目的は社会課題の解決で、様々な業界の課題に対して試行錯誤しながら活動しています。すでにリリースしたもの、企画段階のものも併せると40弱ものプロジェクトが走っています。

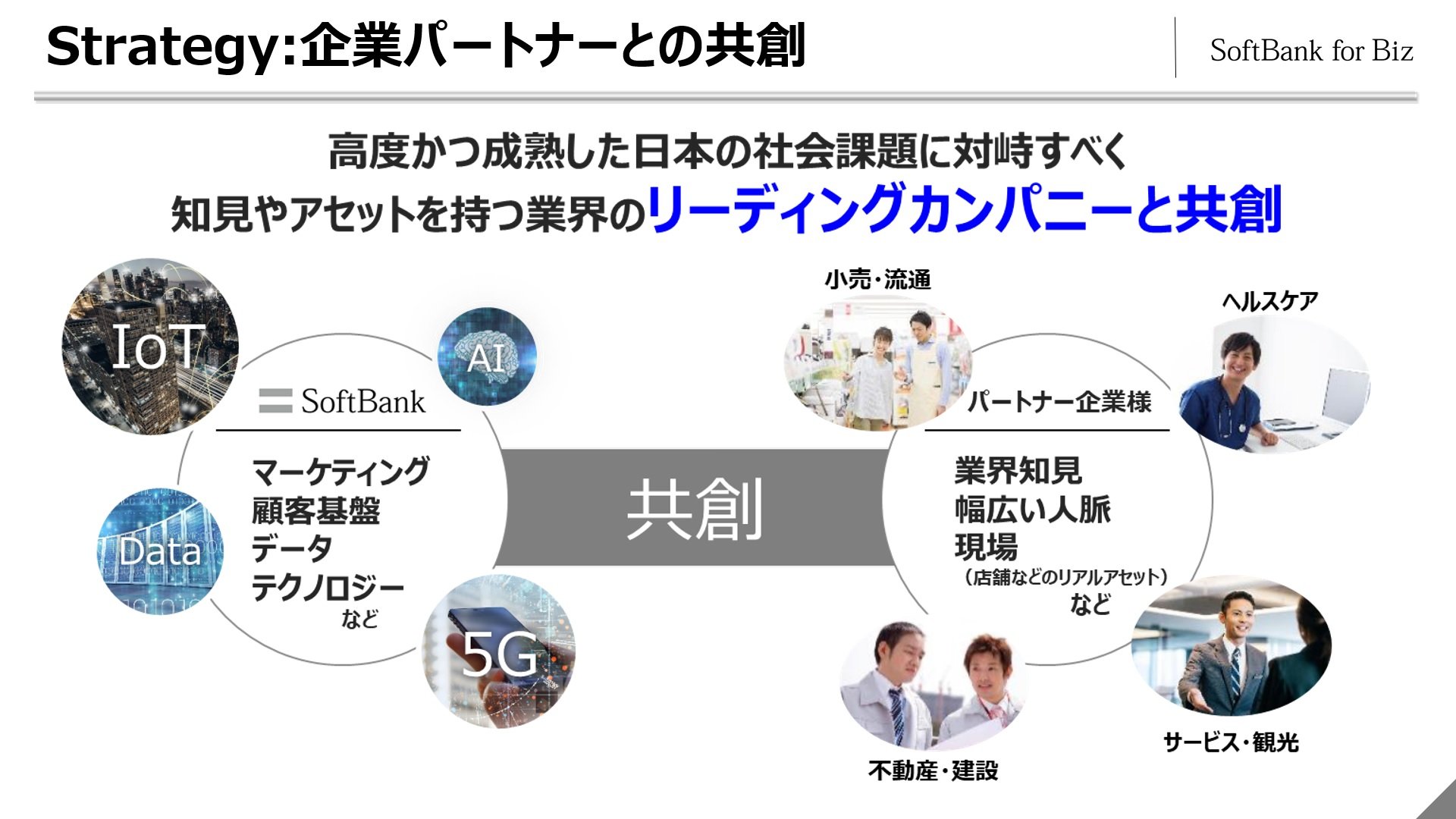

私たちの戦略である「企業パートナーとの共創」とは、弊社法人部隊として培った様々な業界の接点を活かして、業界に精通したリーディングカンパニー様と共創してビジネスを作り上げるモデルです。その業界や社会における慣習、政治的な背景、業界構造などを理解したうえで一緒に事業を立ち上げられるメリットがあります。

-

-

オプロ

オプロ - なるほど。共創というのは、主役が企業様でそこにソフトバンク様がコンサルティングやシステム構築などのサービスを提供することで共に取り組まれているのですね。

-

西村氏

西村氏 - はい。そこはサービス提供という形ではなく、事業開発部門としてパートナー様と一緒に事業を構築していくことに取り組んでおります。

-

-

オプロ

オプロ - 具体的にはどういった取り組みが進んでいるのですか?

-

西村氏

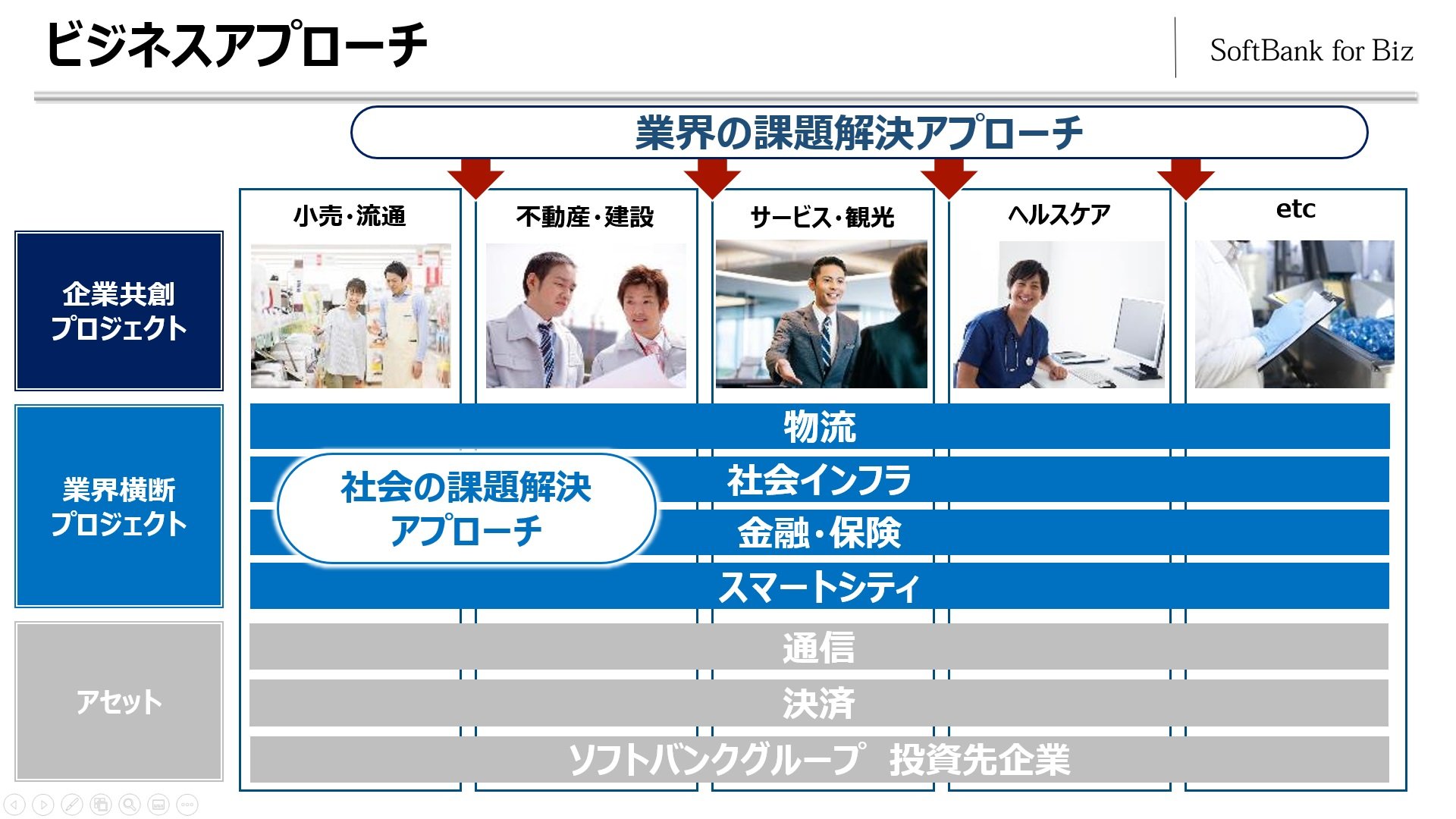

西村氏 - 小売・流通、不動産・建設、サービス・観光、ヘルスケアなどの業界に対し、社会課題のアプローチとして共通する物流、社会インフラ、金融・保険、そして街全体を考えるスマートシティや自治体と取り組むスーパーシティなど。こういったことに対してこちらの図のように縦軸と横軸の両面で考えているんです。

今日はたくさんのプロジェクトのうち、本部における2つの取り組みについてご紹介しますね。

2つの共創モデル

-

西村氏

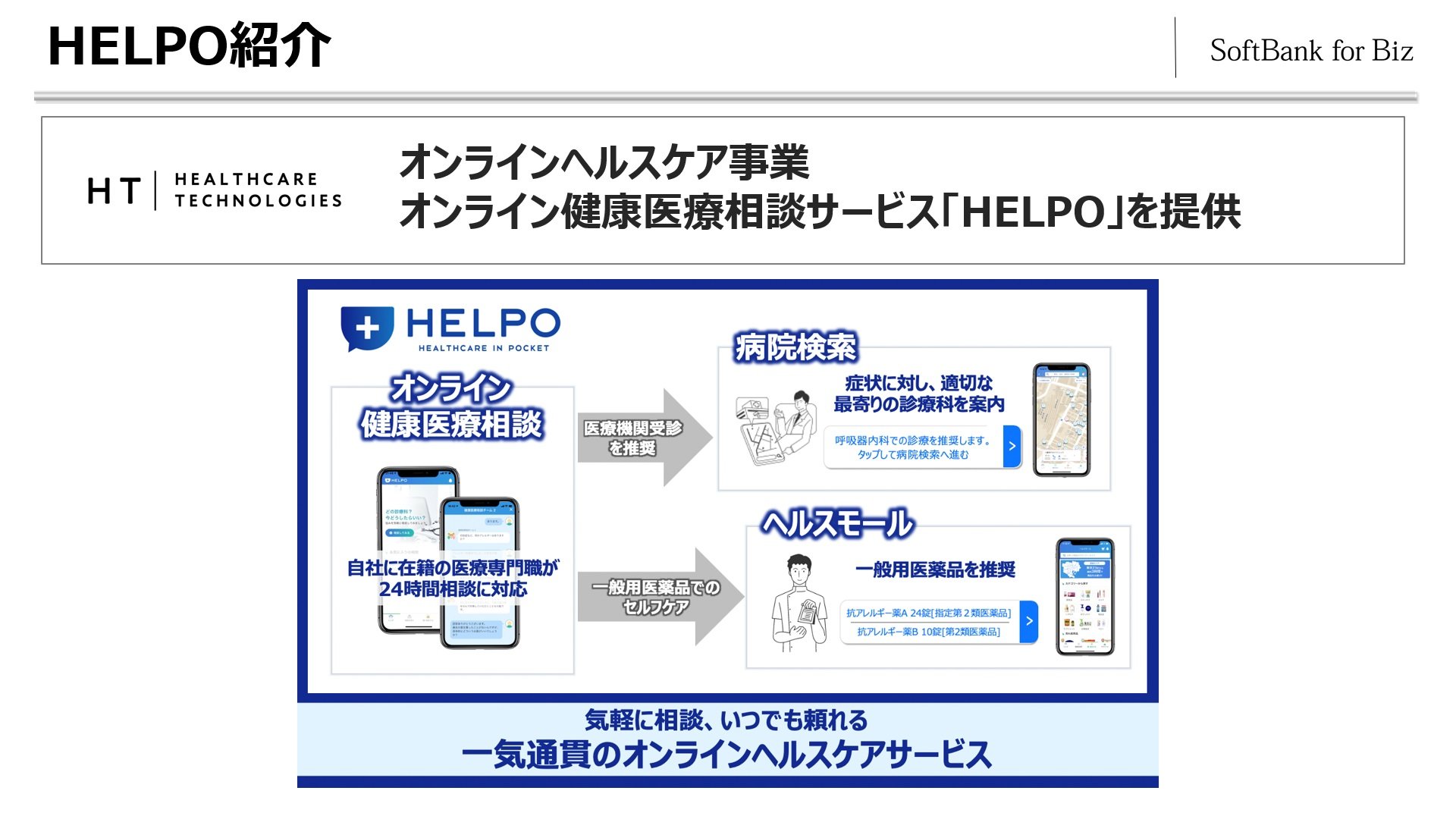

西村氏 - まず1つ目は「HELPO」というヘルスケアサービスです。ヘルスケアテクノロジーズ社というグループ会社を設立して作り上げました。 こちらは、アプリ上で健康医療相談や病院検索ができ、ドラッグストアとの提携もしているので一般用医薬品の購入もでき短時間で配送するサービスになっております。最近ではこのHELPOを活用した「HELPO PCR検査パッケージ」の提供も開始しました。

現在の健康医療相談という名目では日々の悩みや初期症状のある方が対象になります。ですが、今後はオンライン診療や服薬指導といった医療分野やその手前の健康維持や未病の領域、介護などの領域にも拡大していくことを視野に入れております。

-

-

オプロ

オプロ - なるほど。今まで規制されていましたが、新型コロナウイルスの影響でオンライン診療も時限的に認められるようになりましたよね。デジタルを使って効率化させようという動きが官民全体で起こってきていますね

-

西村氏

西村氏 - 2つ目の事例はBtoB物流サービスです。こちらは日本通運社と合弁会社「MeeTruck」を作りまして、現在は運送会社向けの配車支援サービスを展開しております。トラックの配車管理やスケジュール管理など、事務所のホワイトボードや紙で共有されている情報をクラウドで一元管理できるサービスです。PCブラウザ以外にスマートフォンにも対応しており、外出先からでも業務をスムーズに処理することができます。

新規事業の立ち上げノウハウと大切にしているポイント

-

-

オプロ

オプロ - 私たちにとって御社は通信事業を展開されている企業として馴染みがありますが、それ以外でも様々な事業を展開されているんですね。 ご紹介いただいたプロジェクトは、御社にとって新規事業という位置づけで一気に展開されているようですが、事業を推進していくうえで西村さんが大切にしているポイントを教えていただけますか?

-

西村氏

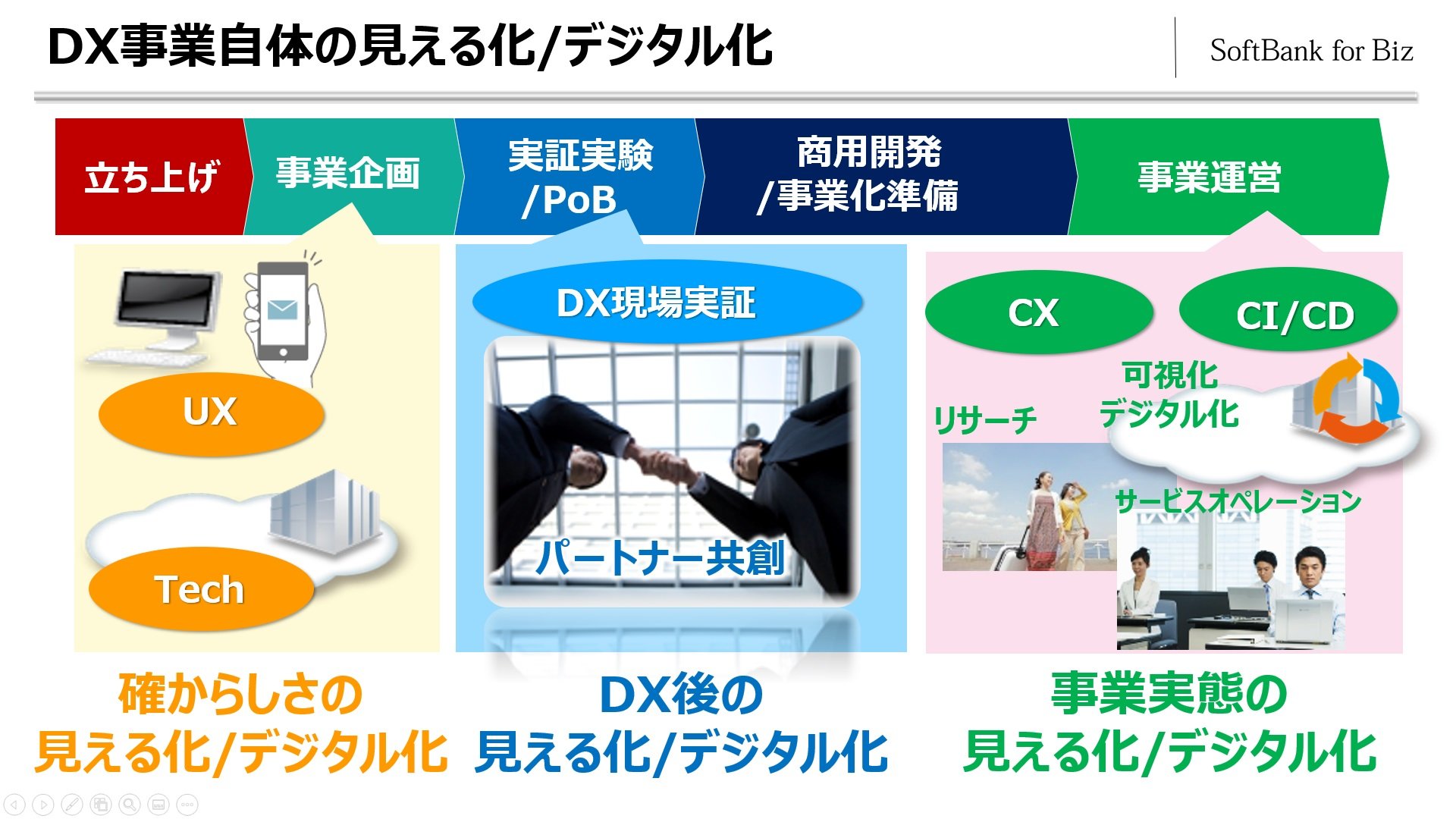

西村氏 - こちらの図は、私たちが事業開発する際のプロセスと大切にしているポイントを表しています。私たち法人事業統括は法人向けのサービスを提供することがミッションです。そこで大切だと感じているのが「現場に早着」と「継続性」です。この2点を踏まえてニーズに応えることやデジタル化した機能を適切なサービスレベルや料金で提供することが重要になってきます。

-

-

オプロ

オプロ - なるほど、具体的にお聞かせいただけますか?

-

西村氏

西村氏 - 「現場に早着」について、図では「事業企画」のところで「UX」「Tech」と書かせていただいておりますが、プロトタイプを作成して実際の利用者にご利用いただきご意見を伺うことを大切にしております。また、リリース前に問題がないかしっかり検証し検討することに注力しています。

例えば、先ほどご紹介した運送会社向け配車支援サービスを例に挙げてみます。配車という業務は、配達依頼を受けて配達者やトラックの割り当てをホワイトボードや指示伝票で指示しています。配達依頼以外にも事務所あてに電話などで急な要請が入りますので、電話をしつつホワイトボードを見ながらやりくりをするということがあります。このオペレーションは中に入ってみないとわからなかったことなんです。

現場に足を運んで利用者の話を聞きながらプロセスやペインポイントを把握する。私たちはこういったことを大切にしております。

-

-

オプロ

オプロ - 標準的なフローだけでなく、例外処理や例外に見えるけど実際は頻度高い事象を現場の声からあぶり出していくということなんですね。

-

西村氏

西村氏 - 現場をよく知る、これが一番大切だと思っています。 そしてもうひとつの「継続性」。これは図の「事業運営」にあたる部分です。やはり作るだけなら簡単ですが、それを拡大しながら継続していくことが大切です。サービスのリリース後、ユーザニーズや社会ニーズに本当に応えられているか?それをしっかりと見ていく事業実態の見える化とデジタル化、ここも大切です。

サブスクリプション型サービス基盤の必要性

-

-

オプロ

オプロ - まさに顧客のニーズに応えてサービスを拡充しながら事業を大きく育てられています。そこに対応できるIT基盤には何が求められているのでしょうか。

-

西村氏

西村氏 - 事業期間のステップを分解したものでご説明しますと、初期仮説からはじまり、リサーチを掛け、ビジネスモデル、サービスモデルを検討していくプロセスになっています。

私たちが企画するプロジェクトの大半はサブスクリプション型のビジネスです。私たちは通信キャリアですので、月額でお金をいただくという生業で培ってきた感覚が活かせるのではないかと思っております。よって、一時的な売り上げではなく、サービス料金が適正かどうかを継続的に把握していく必要があります。つまり、提供するサービスの状況が可視化できる、サブスクリプション型モデルに対応したIT基盤が必要ではないかと考えております。

ビジネス基盤の共通化

-

西村氏

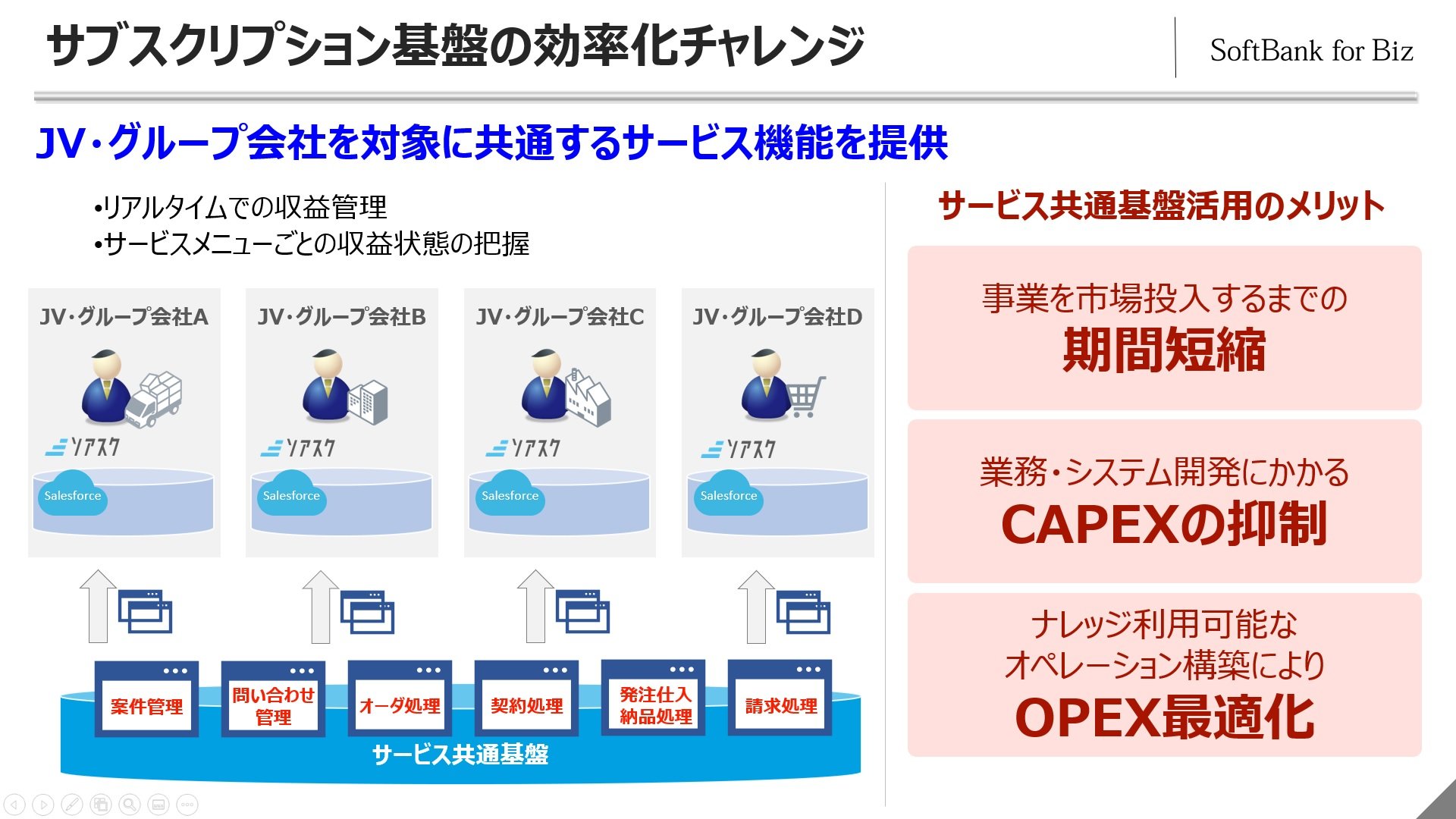

西村氏 - いくつかジョイントベンチャーを作っており、その際には個別にサービス基盤・メニューでの運用を行っていました。それを俯瞰で見たときにサービスに必要な業務オペレーションには共通する機能があることが分かりました。そこで現在ではあらかじめ共通化できる機能を準備し、ジョイントベンチャー立ち上げ時に提供する、そこに固有の機能を追加することで完成する。このモデルで事業立ち上げの期間を短縮することができます。

投資面においても立ち上げ時のキャッシュアウトを抑制することができます。この仕組みは共通化されています。図では「OPEX最適化」と記載しております。まずオペレーションを共通にすることで最適化することができます。さらに全体でみると個々のビジネス状況を把握しやすく、計測しやすくなります。

状況やサービスに応じて様々な課金体系で提供するモデルがあります。定額課金、ワンショットで前払いのサービス、従量課金などですね。様々な課金モデルを個別に開発するとコストと時間が掛かかります。そこはオプロさんのサブスクリプション管理アプリケーション「ソアスク」を使うことですぐにプロジェクトを始めることができます。基本的なパーツが準備されているので、選択するだけですぐ始められる流れを目指しております。

-

-

オプロ

オプロ - 図の活用のメリットで「期間短縮」「CAPEXの抑制」「OPEX最適化」の3つを挙げていただいておりますが、今の時代は変化に対応していくための期間短縮がすごく重要であると感じますね。最後に、御社はこのDXが今後どういった分野に可能性があるとお考えですか?

-

西村氏

西村氏 - 今は社会全体が変わろうとしています。どういったものをデジタル化することで社会全体が良くなるのか、ここが重要であると考えています。広い意味で人々の接点がデジタル化されていく、これが1つのキーワードではないでしょうか。これまで、誰も手を付けてこなかった分野や領域にチャンスがあります。

コロナ前では様々なしがらみで現状打破できなかった社会構造や業界構造がありました。それが、このコロナ前後で大きく変わっていると思います。そういったところがチャンスなのではないでしょうか。

-

-

オプロ

オプロ - 御社のDXを軸にした新しい新規事業のお話が大変よくわかりました。そしてその中で早期に立ち上げが可能なサブスクリプション型のIT基盤の役割や必要性も理解できました。 西村さん、貴重なお話ありがとうございました。

<プロフィール>

西村 賢一(にしむら けんいち)

ソフトバンク株式会社 デジタルトランスフォーメーション本部 ビジネスプロモーション統括部 DXエンジニアリング室長。

2017年のデジタルトランスフォーメーション本部発足時よりDX事業企画に携わり、2019年にDXエンジニアリング室を発足。事業企画検討におけるクリエイター、エンジニアを担当し、DX事業のUX視点、Tech視点で事業開発の推進を担当している。

BtoBサブスクビジネス実態調査2024

法人向けサブスクリプションサービスを提供している事業者に実態調査を実施しました。

その結果、モノのサブスクの成長、既存ビジネスからの転換、上場企業の差別化ポイントといった、具体性に富んだ様々なインサイトが得られました。