2024年02月22日 公開

企業DXの潮流は"デジタライゼーション"へ―「奉行シリーズ」OBC営業トップが語るアフターコロナのクラウドシフト

同社は1980年に設立し、長期に亘りERPパッケージ製品を中堅、中小企業向けに提供し市場で高い評価を受けています。2015年からは製品のクラウド対応を始めており、サブスクリプション型のビジネスにもいち早く移行しています。2020年に当メディアで行われたOBC代表取締役社長・和田成史氏とオプロ社長・里見によるトップ対談では、OBCが創業からどのようにビジネスに取り組み、日本企業のIT活用に貢献してきたかについて伺いました。

コロナ禍を契機に企業DXのニーズが急激に高まる中、OBCはどのように取り組んできたのか。今回は、OBC営業本部 営業部 部長の菅野睦氏に伺います。

※本インタビューは2024年2月に実施されたものです。

クラウドシフト3年を経て

-

-

吉田

吉田 -

御社との対談は、2020年9月に弊社代表里見が御社の和田社長とトップ対談をさせて頂いてから3年ぶり2回目となります。その節はありがとうございました。

当時、会計分野においてはこれから本格的にクラウドシフトが始まる状況でしたが、御社のクラウドビジネスのお取り組み状況はいかがでしょうか?

-

菅野氏

菅野氏 -

こちらこそ、その節はありがとうございました。あれから3年以上経過していますが、現状、案件の9割がクラウド運用にシフトしておりまして、残り1割が事情によってオンプレミス運用です。その1割も元々奉行シリーズをオンプレで利用していて、仕方なくそのままオンプレを追加導入したいニーズがあるのみです。一気にマーケットが変わりました。

一番のきっかけは、間違いなくコロナです。テレワークで会計業務や給与計算をしたい、会社に来てハンコを押すのが面倒くさいので、ペーパーレス化のニーズが急速に高まりました。

クラウドERP分野での"デジタイゼーション"から"デジタライゼーション"

-

菅野氏

菅野氏 -

2024年現在、何が起きているかと言うとまず2018年に経産省から「DXレポート」が出ました。「2025年の崖問題」という、技術者がいなくなって、システムを持ち続けることや維持することがとてもリスクですよという警鐘を鳴らしたレポートがありました。

その2年後、2020年に「DXレポート2」がでました。こちらのレポートでは、DX成功パターンが策定されておりまして、DXの構造を、デジタイゼーション(Digitization)、デジタライゼーション(Digitalization)、DXという3つの異なる段階に分解された推進指標が整備されております。2〜3年ぐらい前はそのデジタイゼーション、つまり局所的なプロセスをデジタル化する流れが多かったように思います。例えば、勤怠だけ、年末調整の領域だけクラウド導入するケースですね。

去年から多いのがデジタライゼーションで、いわゆる業務フローを会計系なら会計まるごと、労務系なら労務まるごと、フローをすべてデジタル化にシフトするという、この流れが今は強いという状況になっています。

コロナ起点で、局所的なデジタル化から、会計部門、販売管理部門など、業務単位ですべてをデジタル化する流れが加速しています。大分変わりました。

経費精算だけとか局所的なデジタル化のニーズは今でもありますが、経営者の意識も変わってきました。DXを進める際は基本クラウドサービスで必要な時に必要なサービスを利用する。APIで連携しながらメリットを享受していこうという思考が理解されてきましたね。

-

-

吉田

吉田 -

ありがとうございます。

業種・業態によってクラウドシフトへの傾向などはございましたか?

-

菅野氏

菅野氏 -

業種というカットより、今までオンプレミスへの投資・資産が少ない企業の方が、クラウドにシフトしやすかったのではないかと思います。

例えば、会計給与や販売管理のシステムはオンプレミスで、部分的にExcelで足りない部分を補完しているような企業はクラウドに移行しやすいです。

このような企業は、大企業・中堅企業より中小企業によく見られます。業種というよりは企業規模によって、クラウド利用の傾向があるかと思っています。

OBCのパートナー戦略

-

-

吉田

吉田 -

次に、現在の菅野さんのお立場と取り組まれているテーマについて教えてください。

-

菅野氏

菅野氏 -

営業本部は、営業部、マーケティング部、サービス契約センターと3つの部門から成り立つ部署ですが、その営業部400名規模の責任者として従事しております。

当社はパートナービジネスに全て集中しておりますので直販がなく、間接販売だけの体制です。あとは導入してから稼働までしっかり伴走支援するインストラクターや、大型案件の導入支援をサポートする体制もございます。

営業的な側面では、クラウドをパートナー様と一緒に推進することですね。

例えば御社のように、モノスク、ソアスクなどのクラウドサービスをお持ちの企業様と一緒に、奉行だけでは対応できない領域をAPI連携で補完して、お客様に最適なサービスを提供するというのがミッションです。

クラウド活用のオンボーディング支援体制

-

-

吉田

吉田 -

クラウドサービスの組織としては大きな組織になると思いますが、導入支援の体制について教えてください。

-

菅野氏

菅野氏 -

稼働までの支援もクラウドとしては当然重要なミッションです。オンプレと比べると、クラウドはインターフェースが異なりますし、アップデートで便利な機能が追加されます。そのあたりをお客様に定着させていく支援も一つのミッションだと思います。

奉行シリーズのアップデートはかなりの頻度でして、例えば会計ですと昨年は100項目以上の機能をアップデートしました。頻繁にお客様のご要望を取り入れてアップデートするというのが今のOBCのクラウドサービスです。

オンボーディングの施策としては、クラウドのヘルプセンターで機能アップデートをお知らせしているほか、オンボーディング用の「奉行まなぼーど」というコンテンツを用意しております。そこでも機能アップデートや、オンプレからクラウドに移行したお客様向けの説明ツールなど、動画コンテンツをたくさんアップしています。

インストラクターによる支援はオンサイトで実施しているので、コンテンツとオンサイトの両輪でお客様を支援していくというイメージでしょうか。

-

-

吉田

吉田 -

オンサイトの部隊の人数はどのぐらいいらっしゃいますか。

-

菅野氏

菅野氏 -

インストラクターと、中堅・大手のお客様をプロジェクト型で導入支援する部隊を合わせて、全国で120名ほどです。

コロナの影響もあり、大手のお客様も含めて、全てリモートで稼働支援させていただくケースが多いですね。北海道にいるインストラクターが東京のお客様を支援するなんてことは、今は日常茶飯事です。

-

-

吉田

吉田 -

オンサイト支援のターゲットとしては、御社のお客様の層の中でも、従業員規模が大きいところでしょうか。

-

菅野氏

菅野氏 -

企業規模が大きいお客様ですと、事前にヒアリングしながら、ワークフローを整理して設計して、初めて利用していただくというパターンもありますし、単純に時間で、例えば9時間で勘定奉行クラウドの指導を終えますというパターンもあります。

中堅・エンタープライズ向け、中小向けと、2パターン用意しているようなイメージですね。そのニーズに合わせてどちらがよいか、営業がお客様とのお打ち合わせ時に、設計させていただいております。

-

-

吉田

吉田 -

簡単にスタートしたいところと、しっかり伴走が必要なところ、この2つのニーズで組み立てられているのですね。

-

菅野氏

菅野氏 -

その通りです。今はインストラクター等の指導は一回だけにして、それ以外はお客様の中で動画を見ながら自分たちで稼働していただくケースが、少しずつ増えてきています。インストラクターも人手不足なので、120人いても、ありがたいことに3か月先まで埋まっているような状況です。

-

-

吉田

吉田 -

クラウドはオンボーディングが大事なので、そのようなニーズがあるのはよく分かります。御社も動画コンテンツに力を入れて、限られた人数でも回せるよう工夫されているのですね。

一方で、御社の商材の特徴を踏まえると、コンテンツのアップデート含めそれなりの投資が必要と認識していますが、いかがですか。

-

菅野氏

菅野氏 -

おっしゃる通りです。一方で、コンテンツの作り手は誰でもいいわけではありません。

例えばインストラクターを経験した人の方が、業務フローをわかっているので、コンテンツを作りやすいです。ですので、開発かインストラクターの経験があるメンバーがオンボーディングツールを作っているという状況です。業務を知るということは、それくらい重要なことです。

エンタープライズに対応した「奉行V ERPクラウド」

-

-

吉田

吉田 -

御社のWebサイトやTVCMを拝見すると、エンタープライズ向けの「奉行V ERPクラウド」に注力されているようにお見かけします。クラウド会計を導入される顧客ニーズがエンタープライズにシフトしているのでしょうか。

-

菅野氏

菅野氏 -

エンタープライズ層のクラウドニーズがものすごく高まっているのは事実ですが、中小企業も依然としてクラウドニーズが高いです。

今までは中小企業からクラウドシフトが始まっておりましたが、ここに来てエンタープライズ層もクラウドに切り替わってきているというのが、今のOBCから見た正しい実情かと思います。

5〜6年前はオンプレミスが主流で、クラウドのセキュリティに対する懸念がありましたが、現在はクラウドの安全性とパフォーマンスが認識され始めています。OBCはリリース当初からAzureを使用したセキュリティ重視の姿勢を一貫してお伝えしてきており、クラウドのパフォーマンスもオンプレミスを超えていることが実証されています。

クラウドの理解が深まり、AWSやさくらインターネットのようなガバメントクラウドを政府が採用したことで、多くの大企業がオンプレミスからの移行を望んでいますが、マイクロサービスが複数組み合わさった状態のため、移行は複雑なケースが多いです。労務管理、勤怠、年末調整といった部分的な機能が多くの企業で採用されています。

複雑ではあるものの、これらのマイクロサービスを利用しながら、コアの部分もクラウド化したいと考えるエンタープライズ層の企業が増えてきました。OBCとしては、奉行Vクラウドを1年前からリリースし、今回のTVCMでも知っていただいて、中小企業だけでなく、エンタープライズ層のニーズもキャッチアップしています。

-

-

吉田

吉田 -

エンタープライズの顧客のニーズに対応するために、例えばエンタープライズに強いSIerのようなパートナーさんと、御社の営業部門との間で、どのような取り組みをしていますか。

-

菅野氏

菅野氏 -

東京の営業部はいくつかの支店に分かれており、それぞれSIer専門の本部や、中小企業に強いパートナーなど、パートナーのカラーに応じて営業部門の体制を変えています。エンタープライズ層の顧客ニーズに合わせて、APIやローコストのETLツールを使用し、データの統合や移行の提案をパートナーと共に進めています。

-

-

吉田

吉田 -

「奉行V ERPクラウド」の導入期間はやはり長くなる傾向でしょうか?

-

菅野氏

菅野氏 -

はい、システムの規模が大きいほど、移行や連携の設計に時間がかかることが多いです。中には割り切っていただいて、連携は後からでいいので、まずはコアから、というニーズもあります。

例えば会計だけ、電帳法・インボイス対応したいから丸ごと短期間で変えたいというケースもありますね。

電帳法・インボイス制度への取り組み状況の実態とOBCの使命

-

-

吉田

吉田 -

今キーワードとして出てきた「電帳法」「インボイス制度」について、御社の「OBC360°」やTVCMでも注力されていらっしゃいます。顧客のニーズとして実際にありますか。

-

菅野氏

菅野氏 -

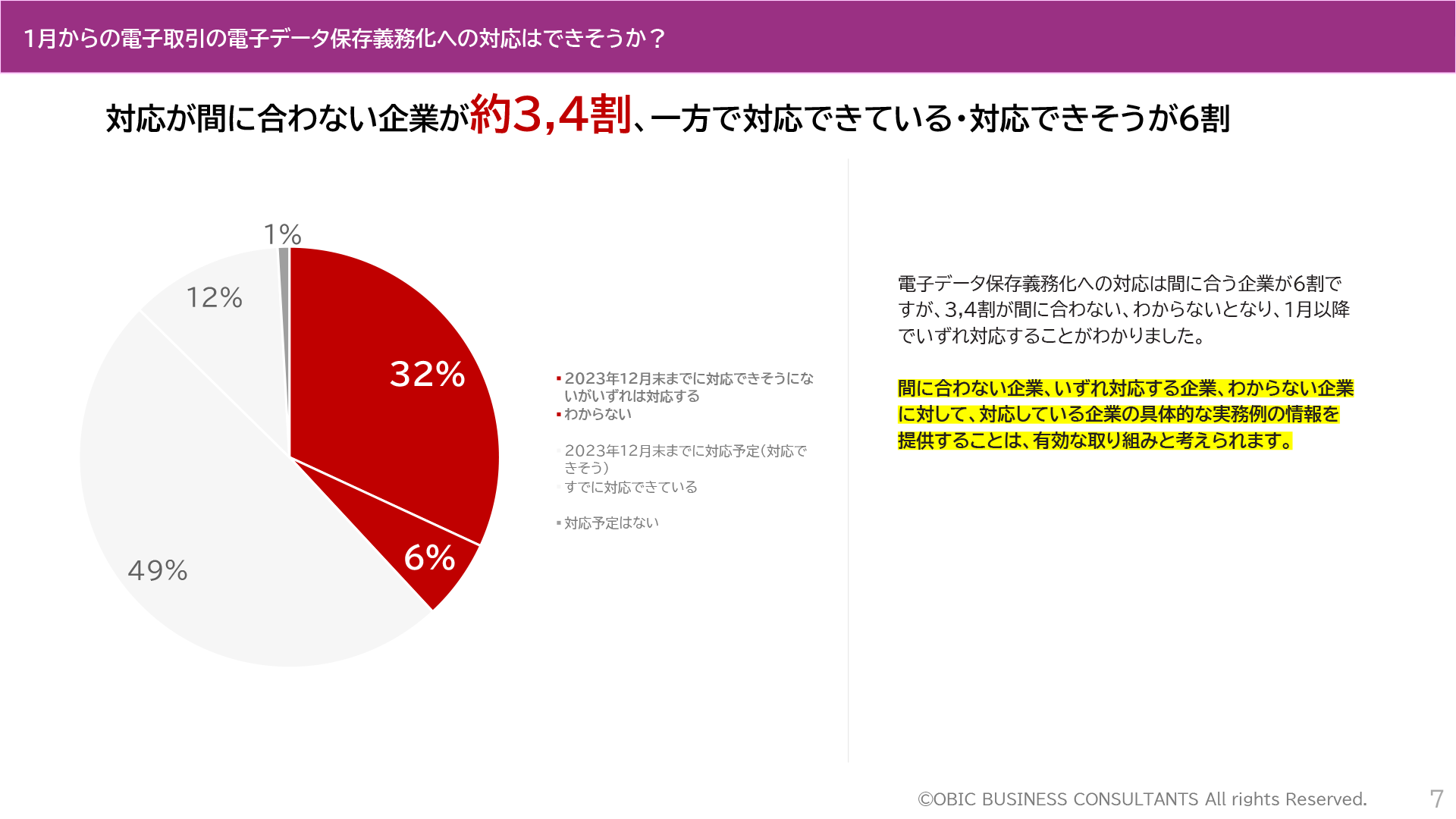

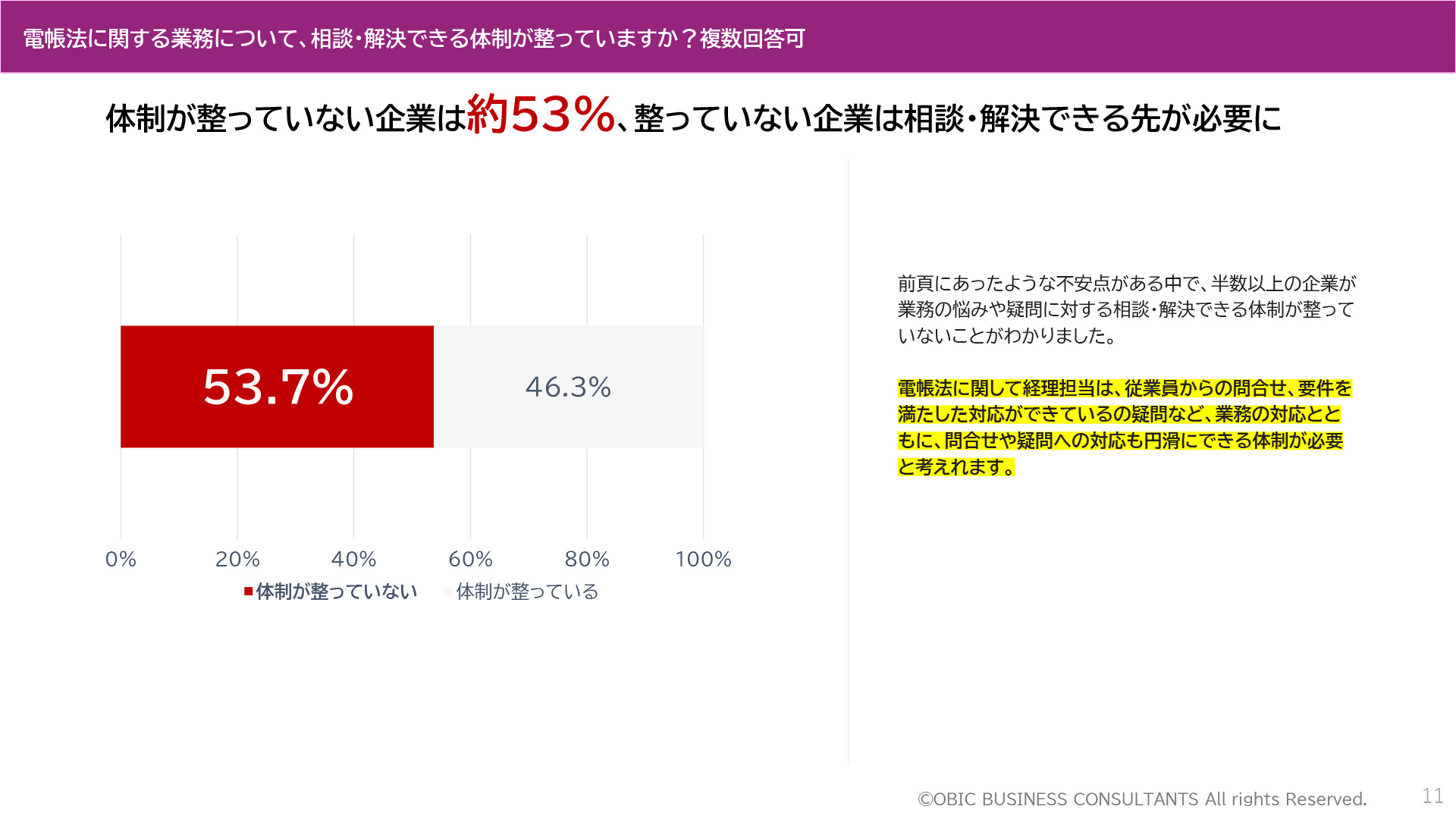

実はその点について、昨年10月のインボイス制度導入と、今年1月の電帳法施行に関連して、我々は実態調査レポートを作成しました。

そのレポートを見ると、約2000名の経理担当者にアンケートを取った結果、電子取引の電子データ保存義務化にまだ対応できていないと答えた企業が3割から4割もありました。さらに、社内体制が整っていないと回答した企業が、約53%ありました。まだ多くの企業で準備が進んでいない状況です。

-

出典:OBC「2024年1月 電子取引の電子データ保存義務化・改正電子帳簿保存法への対応に関する実態調査レポート」(2024年2月8日時点)

-

吉田

吉田 -

意外とこれからという感じなのですね。

-

菅野氏

菅野氏 -

このような実態が浮き彫りになっていますので、OBCでは改正電帳法やインボイスに関するオンラインセミナーをたくさん提供しています。これらのセミナーは、今ものすごく視聴者数が多いコンテンツになっています。

今は「アフターインボイス」や「改正電帳法、その後」といったテーマで開催しています。インボイス制度は、単に請求書を税率で分けるだけではないですし、インボイスの登録事業者の照合も必要です。未登録であれば、消費税の扱いが変わるわけなので、実際に実務に沿うと不備に気づかれるお客様が多いです。

こうしたことからも、やはり電帳法・インボイスについては、継続してお客様にお伝えしていかなければいけない。このあたりは、むしろOBCとしての使命だというふうに思っています。

-

-

吉田

吉田 -

インボイスも電帳法も、顧客としては根強いニーズがあるということですね。

-

菅野氏

菅野氏 -

さらに人材不足の影響もあって、システム不備が転職市場にも影響しているというレポートもあります。電帳法やインボイスに対応するシステムが整っていないと、経理や総務に負担がかかることから、そのような企業を避ける求職者が増えているようです。

-

-

吉田

吉田 -

なるほど、システムが整っている会社の方が魅力的ですよね。

-

菅野氏

菅野氏 -

そういったニーズから、システムを導入したいというお客様もそれなりにいらっしゃいます。電帳法、インボイスに対するニーズは、深掘りしてみるとまだかなりあると、気づかされている状況です。

-

-

吉田

吉田 -

御社はパートナービジネスなので、メーカーとしてもコンテンツ作りは重要ですね。

-

菅野氏

菅野氏 -

はい、ここは難しいところで、直販ではないので、パートナーさんを通じてお客様にわかりやすく伝わるコンテンツ作りに注力しています。OBCがパートナーさんに提供するコンテンツというのは、業界でも一番充実していると、自負しているところです。

世の中の"モノのサブスク"ニーズ

-

-

吉田

吉田 -

弊社のサブスクビジネス管理サービスの商談の中で、お客様からクラウド会計と連携したいというニーズが増えています。特に最近ではモノのサブスク事業者様からのお問い合わせが増えておりますが、御社の会計シリーズを導入するメリットを教えていただけますでしょうか。

-

菅野氏

菅野氏 -

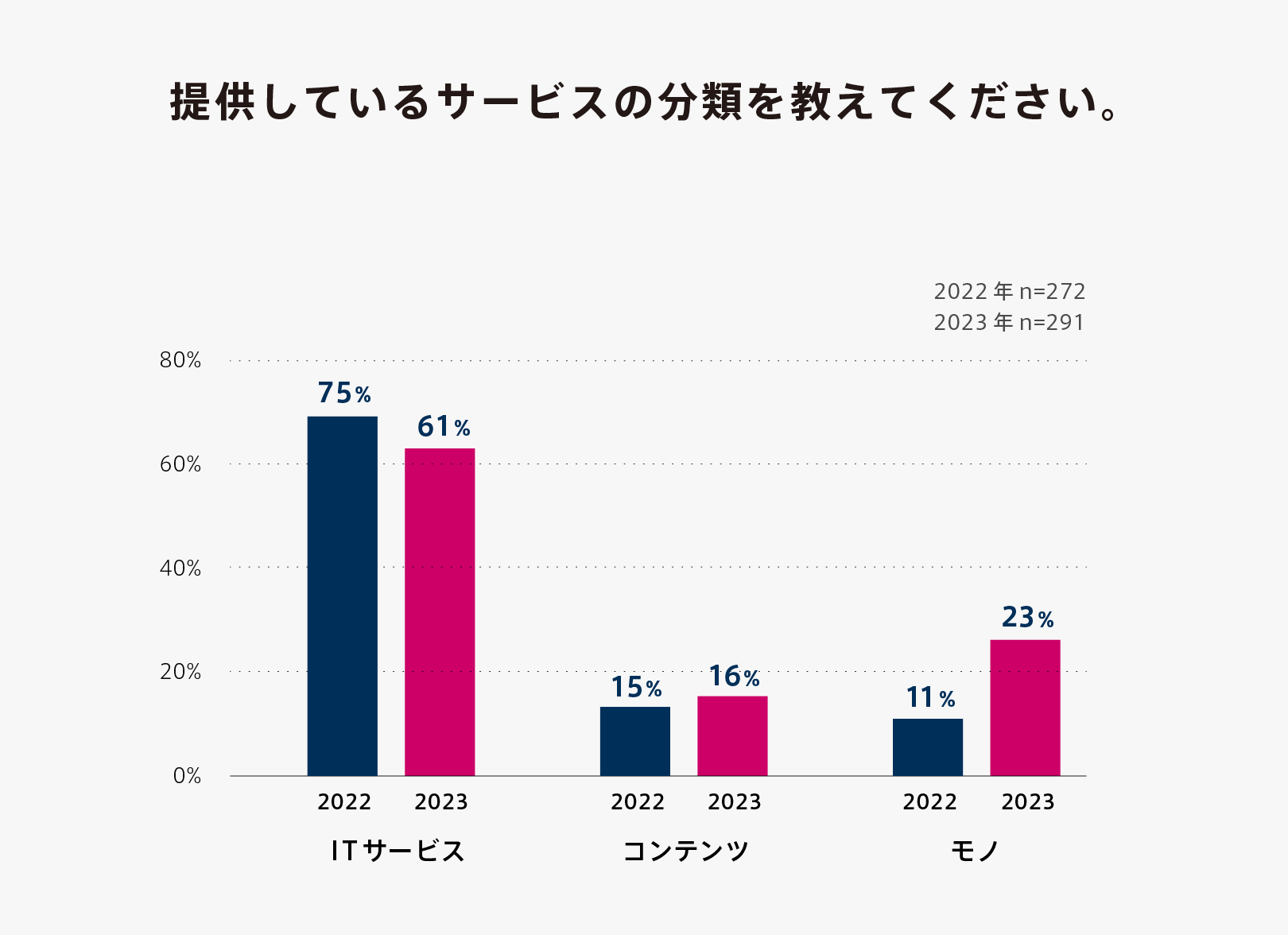

モノのサブスクサービスって、本当にいま増えていますよね。コンシューマ向けのマーケットを見ても、無数に増えてきているなという実感があります。

調査名:BtoBサブスクビジネス実態調査 2023

調査方法:オンライン上でのアンケート

調査期間:2023年1月11日~18日

調査対象:法人向けサブスクリプションサービスを提供する国内企業に所属している従業員

有効回答数:291名

調査実施:株式会社オプロ

-

菅野氏

菅野氏 -

モノのサブスクビジネスには固定資産管理が必要ですし、販売管理における請求支払いや債権債務の管理も重要です。OBCでは、これらを含む一連の機能を全て奉行シリーズでカバーしています。会計カテゴリーは勘定奉行だけでなく、固定資産奉行、債権債務奉行、申告奉行などがあります。例えば、ソアスク・モノスクから受け取った売上仕入の情報を、OBC側で仕訳処理を一括で起票することができます。

これらの情報を統合して、税務処理までを一貫して同じブランドの中で行うことができるので、お客様にとっては非常に便利です。会計システムを選ぶ際に、OBCの会計カテゴリーを選択いただくことは、効率化という点で確実にメリットがあります。

-

-

吉田

吉田 -

業態にもよると思いますが、どのような提案のプロセスを踏んでいるのでしょうか。 いきなり会計トータルの話まで広げすぎない方が良いケースもあると思いますが。

-

菅野氏

菅野氏 -

提案のアプローチとして、単に会計システムを導入しませんか、というよりは、例えば改正電帳法に対応しているか、受け取った請求書の管理はどうしているかといった具体的な切り口から始めます。OBCでは請求書などの証憑をタイムスタンプ付きで保管するサービスを提供しており、これにより自動的に仕訳が行えるため、業務の効率化が図れますよね、というご提案をしています。

そういった意味では、改正電帳法のような局所的な切り口から、デジタライゼーションに向かうために、お客様の全体的な業務フローを理解することを重視します。例えばソアスク・モノスクを導入するなら、そこから一気通貫で税務処理までを包括的にサポートするための提案が多いかと思います。

-

-

吉田

吉田 -

具体的には、どの領域からの切り口が多いのでしょうか。やはりインボイスなど会計からのニーズが多いでしょうか。

-

菅野氏

菅野氏 -

会計も多いですが、今はHR領域が数としては多いです。理由としては、マイクロサービスで一番多いのがHR系だからです。

HR系のサービスって、日本の世の中に数多くのサブスクモデルがありますよね。今まではあらゆる総務のやりとりが全部、紙だったので、そこを効率化しましょうみたいな話が非常に多かったと思います。

例えば年末調整のプロセスを見ると、控除証明書の提出、控除金額の確認、従業員への通知などがあり、これらを全てシステムで自動化すると、総務の負担がとても減りますよね。このような切り口から、我々もHR領域全体で提案するというのが、今は一番多い提案になっています。

OBCではこのようなHR領域全体の提案ができる「奉行クラウド HR DX Suite」というパック製品のサービスを保有しています。お客様のHR領域を丸ごとデジタライゼーションできます、という御提案を差し上げて、かなりニーズがあるというのが実情です。

-

-

吉田

吉田 -

最後に、今後注力される戦略や注目のポイントをお聞かせください。

-

菅野氏

菅野氏 -

一つは、パートナーさんと連携して、APIを通じた全体をトータルで提案できる仕掛けや体制を作っていきたいですね。OBCは実務に強い会社なので、どう運用すれば効率化できるかというところを突き詰めた提案を、パートナー様と作っていきたいというところが一つ。

もう一つは、1月にグループ企業向けに「奉行V ERPクラウド Group Management Model」をリリースしました。エンタープライズ層を含むグループ企業を保有している企業向けにSaaSのサービスをしっかりとリーチして、全体をご提案できるようにしていきたいというのが、我々が今目指したいビジョンです。

-

-

吉田

吉田 -

本日は、貴重なお話をありがとうございました。

BtoBサブスクビジネス実態調査2024

法人向けサブスクリプションサービスを提供している事業者に実態調査を実施しました。

その結果、モノのサブスクの成長、既存ビジネスからの転換、上場企業の差別化ポイントといった、具体性に富んだ様々なインサイトが得られました。